一、概述

湿疹在现代中医学的体系中名为“湿疮”,以发病部位局限,皮损呈多形性,表现为表面增厚、粗糙、鳞屑,甚至呈苔藓样变,可见轻重不一的皲裂、抓痕、血痂,原皮损周围或其他部位可见新发的丘疹或水疴,抓破后有渗出倾向,甚至明显渗液、糜烂的一类疾病。根据不同的表现形式将湿疹分为急性湿疹、亚急性湿疹以及慢性湿疹。成人病变区域通常分布于头颈部、上体躯干、下肢以及脚踝等处,且大多数以慢性湿疹为主。慢性湿疹病程迁延而难愈,容易出现反复发作的情况,不仅降低湿疹患者的健康生存质量、增加经济压力,还可能会对其心理健康造成影响。根据我国流行病学的调查分析研究,皮肤科各地区的门诊量中约有15%-25%为湿疹患者,且中老年人为主流人群,女性发病率高于男性,患病率为4%~10%。

二、病因病机

《素问·至真要大论》云“诸痛痒疮,皆属于心;诸湿肿满,皆属于脾”,指出皮肤病虽表现在外,但联系于内,与心脾关系密切。临床中致病因素多为风、湿、热,但多为三邪相搏致病。“风”证表现为以皮肤痒甚、干燥脱皮为特点,“湿”证表现为缠绵难愈、渗液、水疱、糜烂。“热”证表现为灼热、潮红、痛甚。

三、中医症候诊断

1. 热盛型(即热重于湿)类似于急性湿疹,特点是发病迅速,身热,心烦口渴,大便秘结,小便溲赤,皮损红肿潮热,并伴有丘疱疹、渗出明显,痒痛难忍,舌红苔腻,脉洪大弦数。

2. 湿盛型(即湿重于热),相当于慢性湿疹,特点是病程长,反复发作,时轻时重。无明显的全身症状,皮损呈苔藓样变,肥厚干燥粗糙,呈暗褐色,少许渗液或无渗液,瘙痒顽固,伴抓痕或皮屑,搔抓无痛感,舌淡苔白腻,边有齿痕,脉沉缓。

四、常规治疗

目前西医对湿疹的治疗方法主要由两部分组成,即药物治疗和非药物疗法。药物多为抗组胺药、抗生素、糖皮质激素等。非药物以光疗法、冷冻治疗、放射治疗为主。以对症的控制皮肤炎症,恢复皮肤屏障功能,缓解瘙痒,延缓或减轻疾病的发作为目的。中医多以中药内服、中药外用、火针疗法等治疗为主。

五、医案分享

郑某 女,40岁,护士,于2023年2月15日来我院岐黄针门诊就诊。

患者主诉:双上肢泛发性皮疹伴发瘙痒2个月。现病史:2个月前患者手部、上臂出现多发斑点状皮疹瘙痒、渗液,曾进行抗炎、止痒治疗,虽有好转但反复,并逐渐加重。症见:手背、指缝、上臂内多发斑片状暗红色皮疹,局部皮疹肥厚粗糙、干燥脱屑,散在多发红色丘疹,伴少量渗液。口干口苦口渴,食欲可,大便时黏腻不爽,眠时梦多,经带无异常,舌红、舌黄黄,脉滑。

西医诊断:慢性湿疹

中医诊断:湿疮

辨证:湿热型(热湿并重)

第一次:阳溪(双)手三里(双)

第二次:合谷(双)、手三里(双)

第三次:阳池(双)、手三里(双)

第四次:阳溪(双)、手三里(双)、大陵(右)

刺法:合谷刺。

操作方法:

患者取仰卧位,充分暴露手部,左手定位手三里穴、合谷穴,穴位局部皮肤常规消毒,选用规格为BX-QH0.5mmx40mm岐黄针,右手持针垂直刺入皮下,针刺深度0.5-0.8寸,针下酸胀感明显时,轻轻摆动针柄沿身体纵轴方向成15°~30°行合谷刺,然后迅速出针,用消毒干棉球按压针孔约30秒。阳溪、大陵、阳池穴操作:以飞法进针,快速斜刺刺人皮下,进针0.5-0.8寸,然后轻轻摇动针柄成15°~30°行合谷刺,然后出针,以无菌干棉球按压针孔30秒。然后拔岐黄罐 5~10分钟,带罐活动。

治疗疗程:

一诊时,针刺后嘱患者配合服用中药,方药如下:薏苡仁30克,绵萆薢15克,滑石粉30克,小通草6克,盐泽泻15克,黄柏15克,牡丹皮15克,茯苓15克,黄芩片15克,黄连片6克,清半夏12克,党参片15克,干姜6克,白鲜皮15克,地肤子15克,土茯苓20克,金银花15克,甘草片10克,以上5剂,一日一剂水煎600ml每次200ml早晚两次。嘱患者每晚配合中药冲洗,方药如下:茵陈20克,苦参20克,地肤子20克,大黄20克,白鲜皮20克,姜黄20克,牡丹皮20克,蛇床子20克,芒硝20克,艾叶20克,5剂 一日一剂外用冲洗。早晚两次。

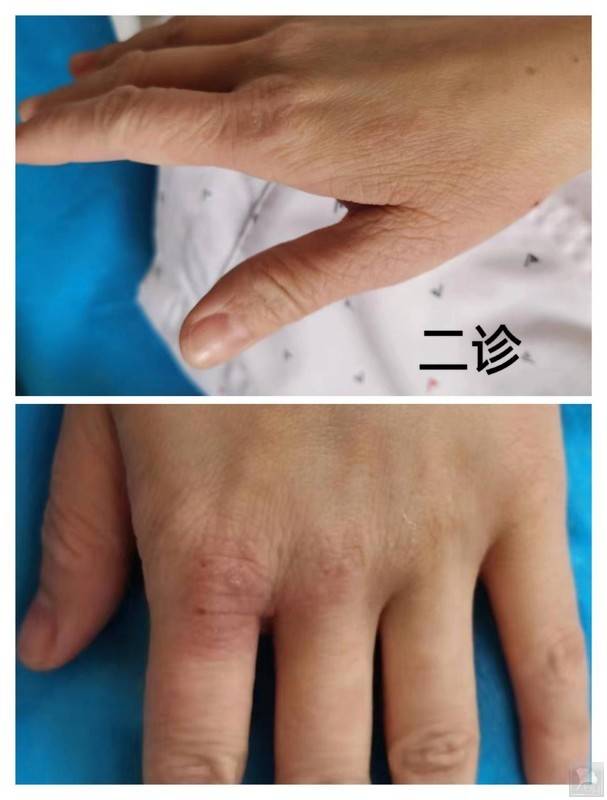

二诊时,皮疹已无渗液,部分已结痂,未见新发,余处暗红色皮疹仍肥厚粗糙、干燥脱屑。治疗期间瘙痒减,仍口苦,余症及舌脉同前。针刺后嘱患者配合服用中药,方药如下:薏苡仁30克,绵萆薢15克,滑石粉30克,小通草6克,盐泽泻15克,黄柏15克,牡丹皮15克,黄芩片15克,黄连片15克,清半夏6克,党参片12克,白鲜皮15克,,地肤子15克,土茯苓15克,金银花20克,甘草片15克,生地黄10克,5剂,一日一剂水煎600ml每次200ml,早晚两次。冲洗方同前。

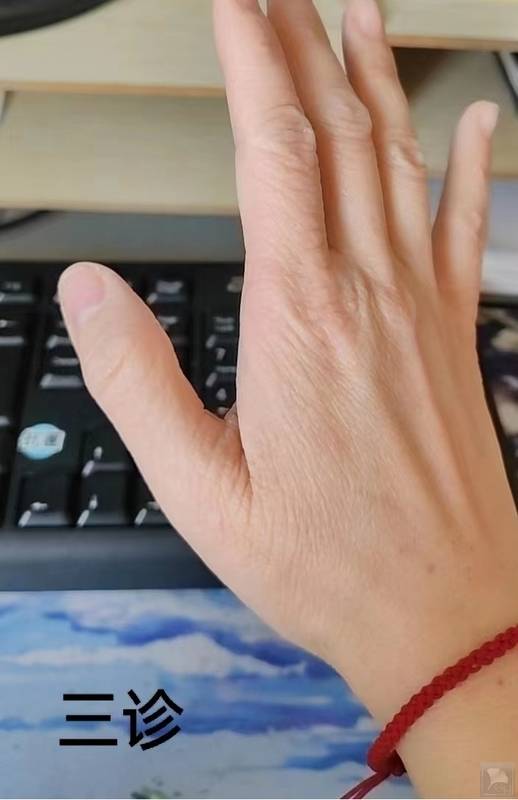

三诊时,瘙痒明显减轻,结痂皮疹逐渐脱落,暗红色皮疹肥厚粗糙处已呈现光泽弹性, 已无口苦。舌淡、苔薄白微腻,脉滑略细。针刺后嘱患者配合服用中药,方药如下:当归20克,熟地黄20克,赤芍20克,白芍20克,醋香附15克,白术20克,白鲜皮15克,炒僵蚕12克,蝉蜕12克,姜黄12克,艾叶15克,麸炒苍术15克,蛇床子12克,炙甘草10克,北柴胡15克,地肤子15克,路路通15克,桂枝15克,7剂一日一剂水煎450ml每次150ml饭后温服,早晚两次。冲洗方同前。

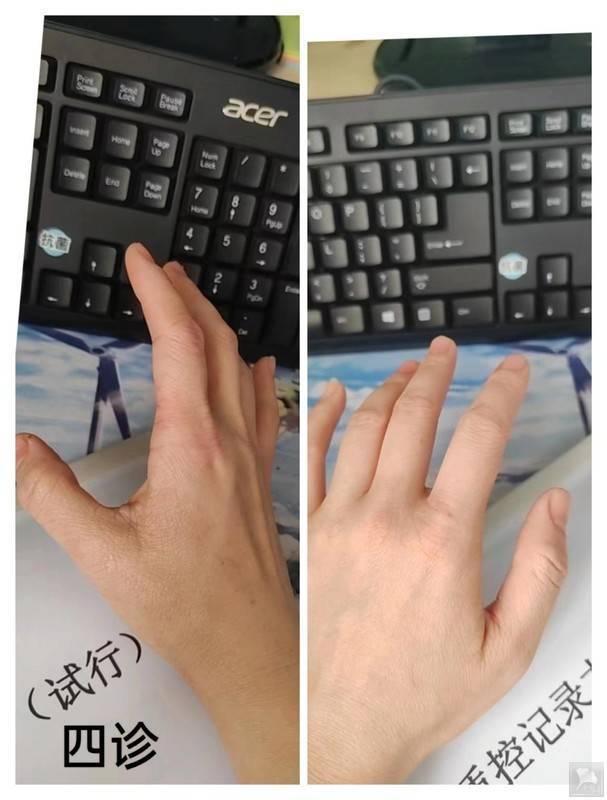

四诊时患处大部分显露皮肤红润光泽,夜间 8~9 点仍时有瘙痒。食可,眠可,舌脉同前。嘱守方再服2周。冲洗方同前。

随访:2023年5月初随访,皮疹已基本痊愈。

六、临证体会

慢性湿疹病因复杂,现代医学角度来说未有明确的成因,中医历代医家多认为外因与湿、风、热关系密切,内因与脾、肝等有关,两者均认为内因外因互为影响,但具体统一的证型和治法不一,但在文献与临床报导,脾虚蕴湿证型较多出现,而阴虚挟湿证型也是慢性湿疹既常见而又棘手的证型。

岐黄针疗法治疗湿疹思路:

《灵枢·海论》篇亦云:“ 夫十二经络者,内属于府藏,外络于肢节。”经络是人体内经脉和络脉的总称,是人体气血运行的通路, 它内属脏腑,外连肢节,通达表里。虽然在运用岐黄针疗法治疗慢性湿疹方面没有固定的治疗方案,但我们可以通过中医经典及经络理论,运用“岐黄针三部曲”,即第一步“辨经筋、经络、部位”;第二步“选取相应的穴位”;第三步“论刺法”。也可以理解为确定受损部位,找到病变经络,选取相应穴位及对应刺法进行治疗。

按照该患湿疹出现的部位我们可以判断受损部位为手部(包括手三阳、手三阴经),病变经络为:手阳明经、手少阳经、手厥阴经,选取穴位为局部穴位,如手三里、阳溪、合谷、阳池、大陵,刺法可以选择合谷刺引经气直达病所。

慢性湿疹皮肤出现红斑、丘疹、增厚增粗是由于脾气虚,脾阳不足以化湿,导致水湿内停,津液无法正常敷布于四肢百骸所致。病程长期不愈而生内热,导致湿热内蕴。岐黄针治疗同时先配合祛湿化热类药物,湿热得减而后改用健脾祛湿类中药,巩固疗效。

作者简介:王岩,主任医师,吉林省吉林中西医结合医院骨伤科副主任,出诊时间:每周一、周四下午,出诊地点:吉林省吉林中西医结合医院门诊二楼国医堂特色四诊(岐黄针技术门诊)。

Technical Support By QihuangHealthcare

www.qihuanghealthcare.cn

当前客服:小岐

QH岐黄网客服系统

发送内容不能为空

Comments(0)